香港國際電影節協會不久前公布了第41屆電影節修復經典片單,《Out 1: noli me tangere》的赫然在列讓人十分激動:終於有機會在銀幕重溫這部傳奇作品了!

據朋友透露,這部長十三小時的電影將分兩天放映,每天放映四個章節。即便如此,觀影過程也絕不會輕鬆,影片的展開方式對熟悉歐陸電影的影迷來說已經談不上友好,更不要說對那些期望劇情精彩紛呈的觀眾了。那麼我們究竟何苦入場觀看呢?既然要花那麼長時間,我回家看八部在奧斯卡獲獎的玩意不好嗎?原因很簡單:利維特作為筆記派導演獲得的關注與他的重要地位極不相稱,他對電影語言的銳意改革即使與高達相比也不曾顯得保守,更何況本片的實驗性與主題高度在敘事電影史上是絕無僅有的(它也因此在這世上隱沒多年),遠勝於眾多浪得虛名的榜單常客,任何嚴肅對待電影的人都不要想著在這裡可以繞道而行。

某天,一位女性向裝聾作啞流連於咖啡館的Colin遞來一張紙條,上面寫有謎樣的字句。在多次收到信息後,他決定著手調查,一個驚人的秘密隨之浮出水面:十三位來自不同領域的人物可能受巴爾扎克《十三人故事》的啟發而聯合起來掌管巴黎,其中似乎包括劇場導演Thomas和Lili。我們看到,這兩人正各自排演著埃斯庫羅斯的《普羅米修斯》和《七將攻忒拜》,前者是即興的殘酷戲劇,後者近似於結合唱詩班形式的肢體訓練。與此同時,在城市中招搖撞騙的Frédérique也因偷取信件發現同一謎團,試圖以此勒索神秘團體的成員,隻身與相關人等展開周旋。在各方阻力的作用下,Thomas和Lili領導的劇團在世界中無可挽回地陷落了,然而十三人團體以世界本身為舞台的真正戲劇卻始終未能成行,甚至其組織架構也即將公諸於世。Frédérique與Colin在追尋真相的途中彷彿取得一定成果,但最終一人死於非命,另一人摒棄了有關秘密結社的信念。

《Out 1: noli me tangere》的八個章節以「從…到…」(de…à…)為題,串連起故事的主要人物。這一鏈條的建立過程可謂眾星雲集。導演伊力盧馬在片中飾演一位研究巴爾扎克的學者,除此之外,影片還幾乎集結了利維特身邊最優秀的演員,他們的舉手投足在調度之下被盡數轉化為生發玄妙意蘊的象徵性姿態。

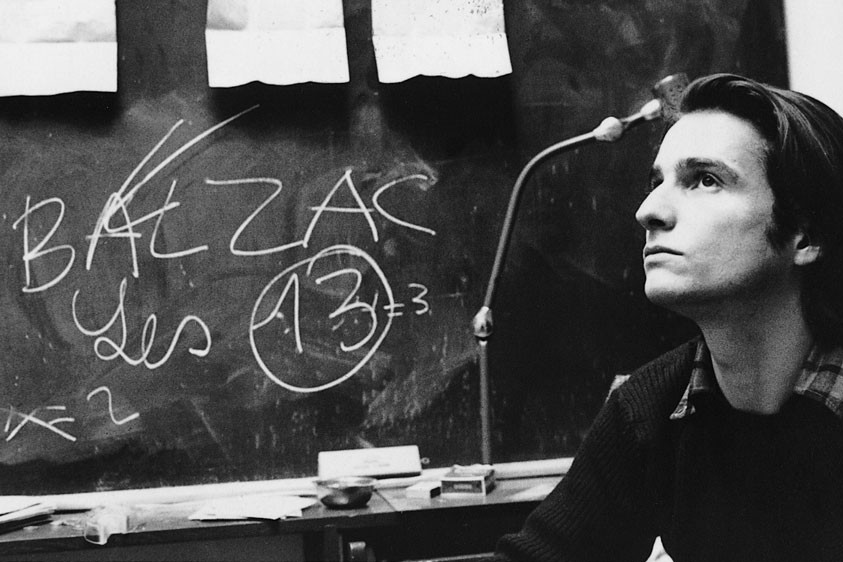

| Colin | Jean-Pierre Léaud,法國新浪潮標誌性面孔,杜魯福的Antoine,神經質而又永遠孤獨踟躕的少年,短片《泉水街》中的René可以說是他銀幕形象的縮影。 |

| Frédérique | Juliet Berto,《莎蓮與茱莉划船去》的Céline、《決鬥》的月之女神,憑藉極富靈氣的表演風格,睥睨一切英美方法派。 |

| Thomas | Michael Lonsdale,出演過杜哈絲的作品,時而淳厚,時而狎狂,時而滄桑,最讓人難忘的莫過於他在哈儂《冬》、《春》、《秋》中展露的大理石般的容顏。 |

| Lili | Michèle Moretti,在《瘋狂的愛》中飾演劇場導演助理。 |

| Pauline/Émilie | Bulle Ogier,《瘋狂的愛》的Claire、《決鬥》的日之女神,其後亦曾與女兒Pascale Ogier攜手出演《北方的橋》。 |

| Sarah | Bernadette Lafont,《西北風》的海盜首領。 |

| Lucie | Françoise Fabian,《慕德家的一夜》的Maud。 |

| Marie | Hermine Karagheuz,曾出演《決鬥》,並在《絕路迴旋》中飾演Maria Schneider的精神化身。 |

| Étienne | Jacques Doniol-Valcroze,《電影筆記》創辦人、影評人、新浪潮導演。 |

利維特在採訪中表示,片名中的「out」本不具有實質性涵義,只是他因為有感於英語流行語「in」一詞的膚淺而擇用。「Out」在此可解作「落伍、不合時宜、時代錯誤」。

「Noli me tangere」意為「請勿碰我」,典出約翰福音20:17。耶穌在復活後對抹大拉的馬利亞說:「不要摸我,因我還沒有升上去見我的父。」與同觀福音不同,對此場景的描繪在拔擢身體的一瞬間劃出了分隔神聖與世俗的界線,並因其未能窮盡的深意成為歷代藝術創作的靈感來源。儘管後來多馬的手指戳進了耶穌的肋旁,然而《四人組》的Thomas以及《Out 1》的Frédérique與Colin觸碰真實的嘗試仍告失敗。利維特也用「noli me tangere」來意指人與人之間若即若離、共同體聯結短暫建立又隨即破裂的常態,法語的「ne me touche pas」作為台詞同樣出現在影片中。

《Out 1: noli me tangere》拍攝完成後,利維特用底片另剪出四個多小時的《Out 1: Spectre》,他在這一版本中沒有讓戲劇排演段落完整展開,而是將它們剪碎,同時插入大量以黑白照片配上低頻嗡嗡聲的定格畫面(在許多情況下並非用於轉場),使段落緊湊且更具節奏感,這不僅導致敘事結構的變動,也營造出更為詭異的氛圍。

「Spectre」一詞既可指藏身於海邊別墅二樓的鬼魂(Émilie懷疑那是自己失蹤已久的丈夫Igor),又奠定了影片灰暗的基調,無疑最直截地標明利維特電影的特性:總有幽魂遊走在他的作品的邊緣,並且時常與密閉的空間聯繫在一起,包括《莎蓮與茱莉划船去》中的鬼屋、《四人組》中給出鑰匙的「fantôme」以及《瑪麗與朱利安的故事》中複置房間的Marie。這樣的設置似乎往往只是在懸念的構建上虛晃一槍,卻一個轉身實實在在地刺中了通過時間延展的電影敘事的內核。日常本就如利維特的電影一般遍布著不知所以的、被好奇心不恰當地慾望之物,並不被無懈可擊的情節所統攝。種種未知之物甚至會以《巴比倫彩票》中「目的不明確的籤文」的方式與事件本身相互纏繞。

利維特曾在《愛神倒地》(片名取自魏爾倫的同名短詩)裡調侃導演的工作,他借Jane Birkin的一句氣話,將Jean-Pierre Kalfon飾演的劇場導演的名字Roquemaure誤讀為「croquemort」(送葬人),這與拉烏盧易茲的幽靈船譬喻何其相似!無論藝術再現的力量何等強大,它畢竟只能時間錯置地呈現出「不是某人的某人」,而且不可避免地受制於自身在歷史的暴風雨之夜漂流海上的有限生命。在這個真理顯現的時刻,幽靈(spectrum)與觀者(spectator)面面相覷了。

德勒茲曾特意提到利維特電影顯著的共謀與遊戲特徵,二者自短片《牧羊人的將法》開始,貫穿利維特的整個創作生涯。這種內容上的並存看似偶然,其實是形式上的必然。對共謀的觀看是共謀論(theoria conspirationis),而對遊戲(Spiel)的觀看則是戲劇(Schauspiel),換言之,利維特關注的東西,共謀論、戲劇(遊戲)、幽靈,全部與觀看直接相關。

利維特的電影一直在試圖釐清一個純形式的問題:見證共謀的理論眼光如何左右故事、歷史的敘述?考慮到「故事」與「歷史」本就自「historia」分化而來,我們便不難理解利維特為何對《十三人故事》(Histoire des Treize)如此重視,以及他為何將自己的作品命名為《瑪麗與朱利安的故事》(Histoire de Marie et Julien)。「Conspiracy」一詞的原義是「共同呼吸」,它在利維特的電影中表現為人類為己敘事的條件,如果僅僅將「共謀」理解為「陰謀」(歷史暗面的譫妄),那麼「theoria conspirationis」的屬格的問題,亦即「理論」與「共謀」的關係問題,就被一筆勾銷了。

這就是《Out 1》既不能被譯為《出局》也不能被自作聰明地譯為《勾魂十三》的原因。《勾魂十三》這個譯名反映出何種前設呢?噢,原來電影如同關於玫瑰十字運動、郇山隱修會的天方夜譚那樣,僅僅是遙遠地平上矗立的瑰麗奇觀,是某種情動的幻覺,不僅讓人「心馳神往」,還為我們劃定了視界的疆域。這就遠離了利維特電影的調度意識的關涉。實情恰恰相反,共謀論即使被視為少數知識分子的智性娛樂,它勾的也是「intelligentia」;共謀論與電影的邏輯直接參與著我們周圍世界的構建,有著現實性的效果。

這種現實性效果從何而來?高達在《中國姑娘》裡通過援引阿圖塞對布萊希特的評論,在二十世紀六十年代的語境中為自中世紀以降縈繞不散的「世界劇場」(Theatrum Mundi)母題賦予更新的政治意涵:藝術形式的革命要到現實中去完成。雖說世界的總體變革在《巴黎屬於我們》(1961)中仍是山雨欲來而在《Out 1》(1971)中已經日暮途窮,但無論何時,莎士比亞的名句「世界一舞台也,男女眾生直演員耳」絕不能導向什麼在「人生」、「戲」、「電影」、「幻夢」之間顛來倒去排列組合的陳詞濫調。利維特電影的理論堅持就在於此。

Thomas的《普羅米修斯》以其酷烈的驅力侵蝕著影像與觀眾的距離,然而「戲劇」並不像這個中文詞語字面顯示的那樣必然是一種短兵相接,「theatron」原本只是觀看的處所。就此而言,關於戲劇的影片是電影的自我回溯。(所以本片自然也不應被視為一部八集連續劇,因為連續劇的框架本身不允許這種回溯。)利維特實際上不是在用電影來進行劇場實驗,而是借用電影中的戲劇以恢復「理論」的觀看本性。這就是為什麼他的電影根本無需套用理論來詮釋,它自身就是理論的基進樣式。

總而言之,許多實驗電影不過是簡單地取消了歷史,而《Out 1》卻在「不合時宜地徵引歷史」(阿甘本語),它是向著敘事電影的外部運動的矢量,是真正的「voyage au-delà du cinéma」。從這個意義上來說,我們在今天觀看《Out 1》,正是要鼓起勇氣「準時赴一場除錯過之外別無他法的約會」。